E' uno dei segmenti più impegnativi della Via dell'Essenza poiché in questa zona, per le caratteristiche orografiche, il nostro cammino si deve allontanare un po' di più dalla costa per inerpicarsi sulle pendici occidentali del Monte Capanne. Dopo aver lasciato la frazione di Mortigliano il sentiero 176 sale decisamente in una ricca macchia che copre vecchi terrazzamenti un tempo coltivati. La via culmina a circa 590 m di altitudine sul crinale di Campo alle Serre, non lontano dai ruderi del vecchio semaforo della Marina Italiana ormai abbandonato. I nostri passi, continuano sul sentiero n. 125, scendendo subito verso Chiessi lungo la mulattiera che un tempo serviva il semaforo, oggi a tratti profondamente incisa dagli agenti meteorologici, dal fondo fratturato e scomposto per gli eventi geologici che hanno interessato l'Elba occidentale: lungo la via sono evidenti gli effetti del termometamorfismo di contatto per la risalita del plutone del Capanne. A Chiessi, caratteristica frazione dell'Elba occidentale, ci infiliamo nel paesino per imboccare una mulattiera (sentiero n.126) che, dominata dall'alto dal monolite granitico del Colle di San Bartolommeo e sviluppandosi poco sopra l'odierna strada provinciale, attraverso vecchi terrazzamenti abbandonati ci conduce a Pomonte. Lungo il tracciato sono posizionati 5 picchetti che segnalano i seguenti punti di interesse :

Punto di interesse 3 A - La lavanda selvatica (Lavandula Stoechas)

Sui pendii isolani tra le piante la cui fioritura indica la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera c'è la Lavandula Stoechas, Lavanda selvatica o Stecade. Si tratta di un piccolo arbusto xerofilo alto mediamente 40-60 cm, molto ramificato sin dalla base con fusti a sezione quadrangolare e con le caratteristiche foglie strette, morbide e vellutate per la fitta tomentosità, di colorazione verde grigia e molto profumate. Con la fioritura il piccolo cespuglio grigio si colora: i rametti sono sormontati da spighe quasi cilindriche sulle quali sono 2-3 brattee ben evidenti di colore viola, con i fiori veri e propri di colore blu violacei, anch'essi tomentosi e profumati. E' una pianta che troviamo sui pendii assolati e aridi, nelle macchie basse e nelle gariga, dalle zone costiere fino a 700 metri, prediligendo i terreni silicei. La lavanda selvatica ha un areale mediterraneo che va dalle coste dell'Africa settentrionale, escludendo la Libia, a quelle della Spagna e Francia e Italia, fino alla Grecia meridionale, Turchia, Palestina ed Egitto, anche se la sua diffusione prevale nel bacino occidentale. L'epiteto stoechas che definisce la specie farebbe riferimento, secondo Dioscoride, alle isole di Hyères, lungo la costa meridionale francese, denominate Stoichades dagli antichi naviganti greci. Proprio queste isole sarebbero state famose nel medioevo per l'esportazione della lavanda selvatica che vi cresceva spontanea. La Stecade ha un portamento più basso rispetto a quello della forse più celebre Lavandula officinalis o Lavandula angustifolia che supera il metro di altezza ed è coltivata in vaste estensioni nei campi della Provenza, ma anche in Piemonte e in Liguria. Quest'ultima si distingue anche per la tonalità di verde più intenso e meno grigio del suo fogliame, per la fioritura rappresentata dalla spiga più lunga, con fiori più radi azzurri e blu, e per il profumo più floreale e dolce rispetto a quello più intenso e speziato della L. stoechas.

Punto di interesse 3 B - Il Semaforo di Campo alle Serre

La costruzione del semaforo di Campo alle Serre fu decisa con un regio decreto del re Umberto I di Savoia del febbraio 1888 ai fini del controllo del traffico marittimo del Canale di Corsica in un luogo dominante su cui sarebbero stati presenti i resti di un'antica struttura d'avvistamento chiamata Guardia al Turco. A partire dall'unità d'Italia infatti si era iniziata ad affermare la necessità dell'istituzione di una rete di postazioni per il controllo e la difesa delle coste e della navigazione: nascono così i semafori quali istallazioni della Regia Marina con il compito di vigilanza e segnalazione. Lungo le coste italiane nel 1869 le postazioni erano 26 per divenire 33 nel 1874. Il personale impiegato era alle dipendenze del ministero della Marina ed era inquadrato come segnalatore. Nella parte settentrionale dell'Arcipelago Toscano prima della seconda guerra mondiale erano presenti tre semafori: Campo alle Serre nella parte occidentale dell'Elba, Monte Grosso in quella orientale e a Capraia, sul Monte Arpagna. Facevano parte della cosiddetta maglia di avvistamento che aveva il compito di riconoscere le unità navali in navigazione e di scambiare comunicazioni con queste tramite mezzi radio e ottici. Il semaforo aveva anche la funzione di segnalamento marittimo luminoso per i natanti che incrociavano ad ovest dell'isola: la sua collocazione elevata a ben 601 metri sul mare faceva sì che la struttura potesse essere nascosta dalle nubi che si addensavano intorno al Capanne per cui nel 1909 fu realizzato il faro di Punta Polveraia, nei pressi di Patresi. Il semaforo era caratterizzato da una particolare architettura che lo faceva assomigliare al ponte di comando di una nave. Il corpo principale rettangolare e in muratura si restringeva a ovest in una struttura minore a pianta semicircolare sormontata da un tiburio metallico ottagonale per l'avvistamento, collocato in posizione panoramica in modo da poter dominare il canale tra l’Elba e la Corsica. Vicino è il traliccio dell'antenna che permetteva le comunicazioni radiofoniche e telegrafiche. Nel 1920 vi era stato attivato anche un osservatorio meteorologico che ha registrato i dati fino al 1953, anno in cui venne probabilmente decisa la dismissione della struttura. Il complesso è oggi un rudere degradato privo di tetto, porte e finestre ed è opportuno rimanere all'esterno per motivi di sicurezza.

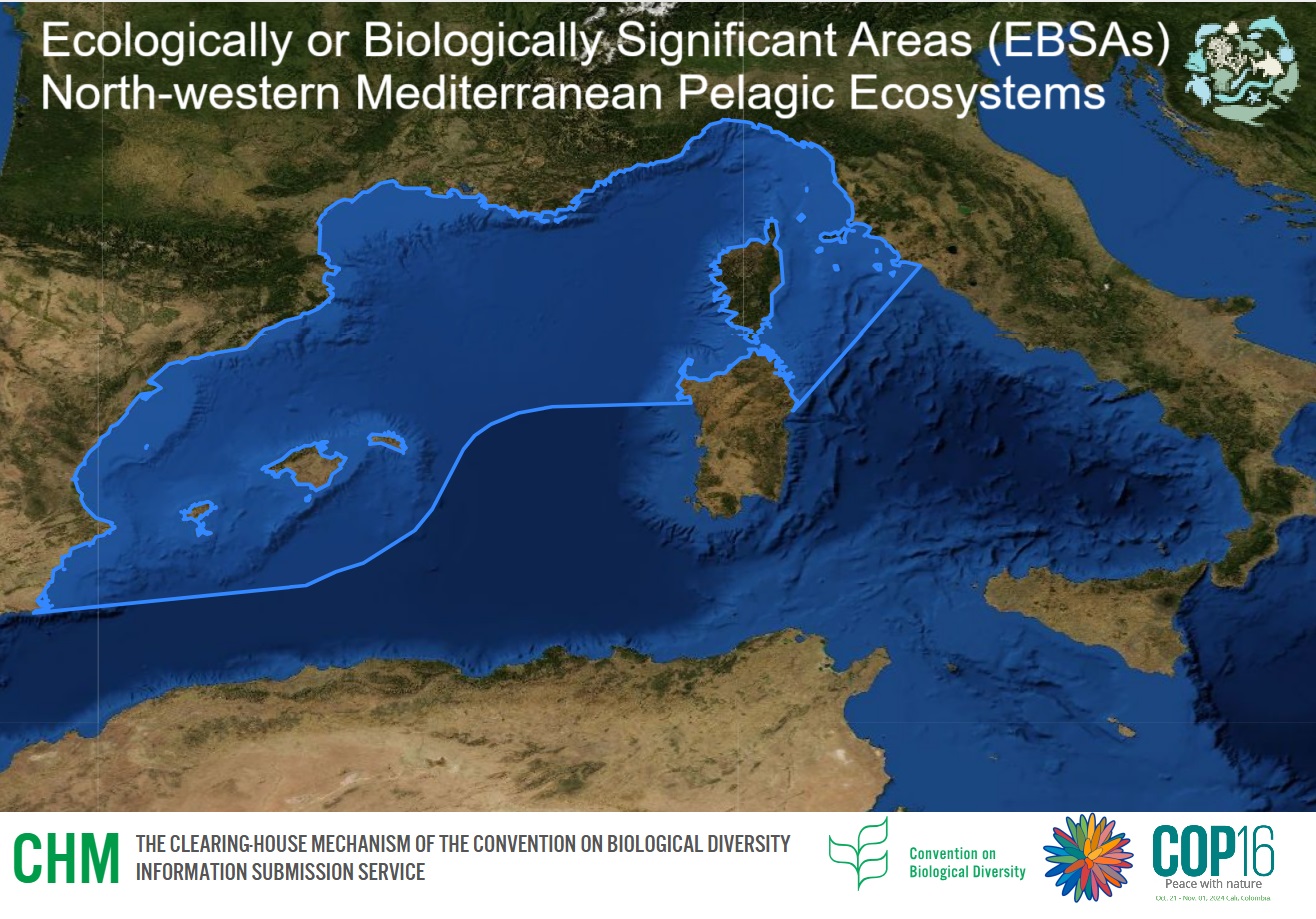

Punto di interesse 3 C - La nascita del plutone del Capanne e il suo anello termometamorfico

Tra i sei e o sette milioni di anni fa un imponente corpo magmatico, definito con termine più tecnico come batolite monzogranitico (dal grego Bathos profondo e lithos pietra) è risalito attraverso la crosta terrestre per consolidarsi dentro più antiche unità sedimentarie e ofiolitiche. Si è venuta a creare in questo modo la massa del plutone del Capanne, che tuttora è considerata con i suoi 9 km circa di diametro, la più grande formazione di questo tipo nell'Italia centrale e una delle maggiori del Mediterraneo occidentale. Il fenomeno è stato imponente perché la materia ignea molto viscosa a composizione acida, derivante da fenomeni di fusione di materiale crostale o subcrostale ha innalzato un vasto cappello di rocce al cui interno si è progressivamente intrusa e consolidata, iniettando vene di magma fuso nei livelli soprastanti, scompaginandoli e modificandoli dal punto di vista fisico e chimico per le importanti temperature e pressioni in gioco. Nella formazione dei plutoni la gran parte del magma risalito rimane però sepolta a profondità varianti tra alcune centinaia di metri fino a qualche chilometro per raffreddarsi e cristallizzare lentamente, per apparire alla luce del giorni solo dopo a lunghi processi erosivi e tettonici. Questa è una breve sintesi della nascita del complesso granodioritico, più volgarmente definito massiccio granitico del Monte Capanne, roccia che abbiamo già imparato a conoscere nel nostro cammino. Come già affermato nelle fasi di raffreddamento delle masse in consolidamento sono state emesse grandi quantità di calore che, insieme alle elevate pressioni dovute all'intrusione dei nuovi volumi magmatici, hanno modificato notevolmente le rocce incassanti creando nuove litologie, vale a dire rocce con caratteristiche fisico - chimiche diverse. Intorno alla base del Capanne è riscontrabile così quello che è definito l'anello termometamorfico dove le preesistenti serpentine sono trasformate in oliveniti, i gabbri e basalti in anfiboliti, le radiolariti in quarziti. Nel tratto che stiamo attraversando adesso sono visibili livelli calcarei e calcarei marnosi e argillitici che si sono trasformati plasticamente e in maniera suggestiva in marmi più o meno ricchi di quarzo, diopside e wollastonite, cipollini, scisti biotitici e granatiti.

Punto di interesse 3 D- La lavanda nella tradizione etnobotanica

Il nome delle Lavande deriva dal latino, dal gerundio del verbo lavare, alludendo al fatto che queste piante fossero impiegate in attività legate al lavaggio e detersione. La lavanda selvatica, conosciuta all'Elba col nome vernacolare di Isapo, è oggi sicuramente meno utilizzata dal punto di vista agrario rispetto alla specie L.officinalis che invece viene ampiamente coltivata per i suoi vari impieghi, soprattutto in profumeria e farmacia. La letteratura (cfr le Schede del Percorso Etnobotanico di Capraia in www.islepark.it) ci parla comunque degli usi tradizionali anche per la Stecade (L. Stoechas), in impieghi officinali con l'utilizzo delle foglie e fiori essiccati in decotto per la loro azione digestiva e antispasmodica. Ancora le sommità fiorite sono utilizzate nella medicina popolare per l'azione antisettica legata all'olio essenziale, ricco di canfora e fenchione. In cosmesi il macerato delle gemme in olio d'oliva viene applicato sulla pelle come antiseborroico. I sacchettini in garza di cotone contenenti i fiori o altre parti della pianta sono utilizzati nell'acqua della vasca da bagno per profumarla e per avere un'azione disinfettante e tonica della pelle. Come non ricordare il classico uso domestico con i fiori essiccati e inseriti in sacchettini per profumare gli armadi e gli indumenti insieme alla sua funzione antitarma. E' pianta ricca di nettare, frequentata dalle api per la produzione di un eccellente miele. Oggi la L. Stoechas è sempre più usata in giardinaggio per la sua natura abbastanza rustica soprattutto nei climi miti e per la sua bella fioritura che anticipa quella della L.officinalis, già molto diffusa nella tradizione vivaistica: inoltre i suoi fiori di un colore tra il viola e il porpora aggiungono una diversa tonalità ai nostri spazi verdi dandoci la possibilità di avere un terrazzo o un giardino fiorito e colorato impiegando un'essenza locale senza dover ricorrere a piante più esotiche.

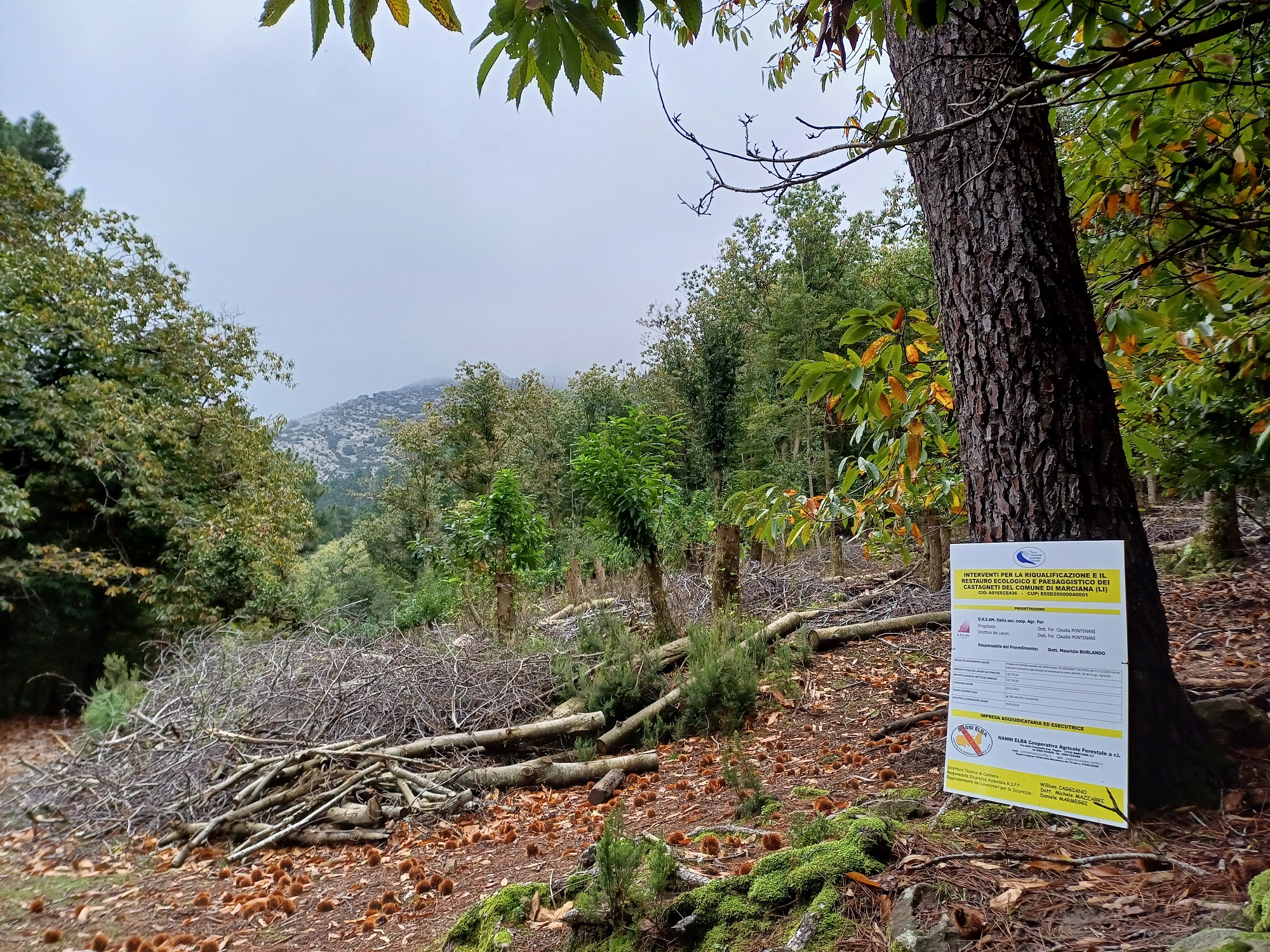

Punto di interesse 3 E - La viticoltura eroica nella valli di Chiessi e Pomonte

Nel 1931 lo scrittore Pietro Pancrazi descriveva descriveva l'arrivo del battello postale ai piedi della valle di Pomonte che appariva come una ridente vallata produttiva, con frotte di asinelli che scendevano al trotto dalla montagna portando all'imbarco i prodotti agricoli. L'aspetto dei fianchi del Capanne attraversato dal corso d'acqua che scende dal rilievo dovevano apparire diversi dalla visione attuale dove è la macchia mediterranea ad ammantare i pendii: il luogo doveva sembrare come un vasto anfiteatro delineato dalle fila dei terrazzamenti e caratterizzato dalla precisione dei sentieri e scalette per raggiungerli, con le migliaia di canne e calocchie di erica che sostenevano le piante di vite, dal livello del mare fino a quasi cinquecento metri di altezza, creando uno scenario idilliaco, un vero e proprio santuario enologico costruito in secoli di viticoltura eroica. Le coltivazioni realizzate su muretti a secco iniziavano dal paese per salire progressivamente in brevi tratti lineari, altre erano inserite, quasi incastonate tra i grossi massi su quel terreno che era chiamato scaldeto, un fondo molto roccioso che assorbe il calore solare. Simili erano i terrazzamenti sui fianchi dei rilievi intorno a Chiessi, che risalivano il monte fin sotto il Colle di San Bartolomeo o a raggiungere il colle del Capo. I filari erano fitti con una distanza di 80 – 100 cm e le viti distavano 30 - 40 cm l'una dall'altra a riempire ogni spazio fruibile, con i tralci e i grappoli a volte direttamente appoggiati sui massi roventi presenti nei vigneti. Ormai possiamo solo immaginare quel paesaggio prima della vendemmia quando le viti portavano grandi grappoli di Biancone dal colore luminoso, di Procanico di un giallo oro e l'Aleatico dagli acini neri o di un intenso blu – vermiglio. Il lavoro sui terrazzamenti era duro perché fatto tutto a braccia, senza contare l'impegno fisico per salire quotidianamente alle vigne situate alle quote più elevate. In questi vigneti più alti erano situati i magazzini, piccoli casotti che servivano al ricovero degli attrezzi. Al loro interno erano anche i palmenti, vasche idonee alla pigiatura dell'uva, effettuata direttamente sul campo, e a volte anche caminetti, per il rifugio giornaliero, per fermarsi a mangiare al caldo o ogni tanto anche a dormire. Dai quei rifugi montani il vino sarebbe stato poi portato a valle con degli otri di pelle collocati sul dorso degli asini.