La Via dell'Essenza continua sul sentiero n. 150 staccandosi dalla frazione costiera di Sant'Andrea per salire, attraverso muretti a secco abbandonati, sui panoramici e boscosi contrafforti montuosi che si innalzano lungo la costa. Come per il precedente segmento il percorso si appoggia su vecchi stradelli e mulattiere e su più recenti tratti di viabilità carrabile. E' ancora la macchia mediterranea l'associazione vegetale che accompagna i nostri passi: dopo aver attraversato le località di Serrone e Sambucaia, dove sono visibili alcuni imponenti esemplari di Erica arborea, il percorso si avvicina all'abitato della Zanca per abbassarsi, ancora attraverso terrazzamenti abbandonati, alla costa della Cala della Cotaccia. Da qui risaliamo attraversando una lecceta e una ricca macchia per immetterci sul comodo sentiero che, passando poco sotto la viabilità provinciale, collega la Zanca con Patresi. A Patresi scendiamo sulla via asfaltata per sfiorare la struttura del faro di Punta Polveraia e giungere sul mare. Lasciata la spiaggia di ghiaia, sfruttando una viabilità carrabile (sentiero n.127), risaliamo attraverso un vecchio viottolo in direzione dell'abitato di Colle d'Orano arrivando fino alla provinciale dove si conclude questo tratto della Via dell'Essenza. Lungo il tracciato sono posizionati 5 picchetti che segnalano i seguenti punti di interesse :

Punto di interesse 2 A - Erica (Erica arborea)

L'erica arborea, conosciuta anche con il nome comune di scopa da ciocco, è un arbusto o alberello sempreverde tipico della vegetazione mediterranea molto diffuso sull'isola: ha dimensioni che variano dagli 1 ai 7 metri di altezza, più basso in situazioni isolate e aride e più elevato soprattutto nelle macchie alte e più fresche dei versanti settentrionali, dove si trova in competizione con i corbezzoli e i lecci. E' caratterizzata da un tronco robusto dalla corteccia rossastra, tipicamente ingrossato alla base (colletto) formando il cosiddetto ciocco. Le sue numerose ramificazioni, opposte hanno un portamento eretto e sono pubescenti alle estremità, vale a dire munite di numerosi piccoli peli. I rami formano una chioma densa e dall'aspetto piumoso per le molte piccole foglie. Queste sono minute e strette, lunghe dai 4 agli 8 mm riunite in gruppetti (verticilli) di 3 o 4. Numerosi sono i piccoli fiori, campanulati di colore bianco o rosa pallido che si innalzano a partire dalla fine dell'inverno e all'inizio della primavera in larghe pannocchie piramidali. E' specie diffusa nelle macchie del Lauretum e del Castanetum, preferendo stazioni fresche e ombrose ma adattandosi molto bene anche a situazioni più aride e meridionali, prediligendo comunque terreni silicei, associandosi a Corbezzoli, Cisti e Ginestre. La sua preferenza per i terreni acidi le permette di essere una della prime specie che riesce ad insediarsi sui difficili terreni interessati dall'attività mineraria nell'Elba orientale. E' specie pirofita, che dopo il passaggio di un incendio può rigenerarsi per i numerosi polloni che si formano sul ciocco soprattutto dopo le prime piogge autunnali. Su questi pendii la troviamo associata anche alla meno diffusa Erica da scopa (Erica scoparia) arbusto cespuglioso decisamente più basso che raggiunge al massimo i due metri di altezza, con le ramificazioni erette ma glabre, le piccole foglie più rade lungo i rami bruni e piccoli fiori verdastri e perciò meno evidenti. Sull'Arcipelago, nelle isole di Giglio e Giannutri, è presente anche l'Erica multiflora, arbusto alto circa un metro e mezzo e caratterizzato da fiori di colore rosa intenso.

Punto di interesse 2 B - Le forme di erosione del granito

Anche se il granito, o meglio la granodiorite, che costituisce il Monte Capanne è considerata una roccia molto dura e resistente, con il passare del tempo e in seguito all'azione degli agenti atmosferici, lenti ma progressivi fenomeni erosive finiscono per intaccarne la superficie originando forme e originali strutture tipiche dei territori caratterizzati da tale roccia magmatica intrusiva. L'unione dell'azione chimica e fisica degli elementi naturali quali l'acqua e il vento, il freddo, l'irraggiamento solare, la presenza dell'areosol salmastro, i processi ossidativi della biotite hanno inciso nei millenni i grandi blocchi emergenti dai pendii formando i cosiddetti tafoni, particolari cavità nella roccia caratteristiche delle aree marittime e desertiche. La natura ha così scolpito magicamente i pendii e le coste del Monte Capanne dando forma a singolari strutture, veri e propri monumenti naturali, a volte con caratteristiche zoomorfe o antropomorfe. Alcuni di queste formazioni hanno stimolato la fantasia dell'uomo, soprattutto dei pastori e dei contadini che quotidianamente percorrevano i sentieri dell'Elba occidentale incontrando questi veri e propri mostri di pietra, facendo nascere fantasiose leggende popolari. Tra le formazioni più note troviamo l'Aquila, non distante dal Santuario della Madonna del Monte, l'Omo Masso, la cui testa fu distrutta da un fulmine durante un temporale nel 2004, la gigantesca Testa presso il colle di san Bartolomeo, "la sedia di Napoleone", uno scoglio a forma di poltrona da dove, la leggenda vuole, si sarebbe imbarcato l'imperatore esiliato. I nomi che identificano le sculture naturali sono molti, spesso ancora rinvenibili sulle odierne carte topografiche, accompagnati dai termini cote, masso, tozza o pietra: distribuite sui pendii erano veri e propri riferimenti e segnacoli per coloro che vivevano e lavoravano nell'economia agropastorale della montagna. Questi monumenti e strutture naturali sono anche uno stimolo per la fantasia: ognuno, osservando da varie angolazioni, si può divertire a riconoscere forme diverse. A questo proposito nella parte iniziale iniziale del sentiero n. 103 che conduce da Marciana al Santuario della Madonna del Monte è stato allestito un percorso alla scoperta di questi capolavori della natura denominati "mostri di pietra".

Punto di interesse 2 C - La macchia mediterranea

La macchia è una caratteristica formazione vegetale delle coste mediterranee che vede derivare il proprio nome dalla parola corsa maquis, con la quale si designa la tipica e impenetrabile boscaglia della grande isola che si trova ad occidente dell’Elba. Le macchie sono di solito associazioni di arbusti sclerofillici, molto spesso degradazioni di ambienti boschivi per l’azione del fuoco, l’intervento dell’uomo o entrambe le cause. Di solito, e in questi casi si parla di macchia secondaria, si tratta di antiche leccete modificate dall’uomo ai fini dell’attività agricola e della pastorizia: una volta interrotto l’intervento antropico, anche se rimangono pochi esemplari di Quercus ilex si potrà riscontrare un lento ma progressivo ritorno alla situazione originaria. Macchie primarie sono solo alcune zone dalle particolari caratteristiche pedologiche e di aridità dove la situazione attuale, con arbusti bassi e xerofiti, è molto simile a quella primitiva. E’ difficile comunque definire e stabilire la composizione delle macchie. Possono essere di diversi tipi a seconda degli elementi vegetali presenti, individuate grossomodo a seconda delle essenze più numerose, fatto che può essere provocato da un certo intervento dell’uomo, per una determinata caratteristica del terreno o da condizioni climatiche particolari. Basta una modifica ad una delle variabili per avere inversioni di tendenza e osservare sviluppi di macchie dalle caratteristiche diverse. Fra gli elementi più classici della macchia troviamo oltre al leccio, anche la sughera, tra le specie più alte: sulla costa tra i maggiori componenti troviamo il pino d'aleppo e il ginepro. Alberelli o arbusti sono il corbezzolo, il viburno, l’erica arborea insieme al lentisco, la fillirea, l’alaterno, il mirto. Altre piante tipiche di questo ambiente sono i citisi, la ginestra spinosa, la ginestra comune, i cisti, il rosmarino, la lavanda, specie che ammantano di giallo, azzurro, rosa, bianco e viola i pendii isolani. E’ la primavera il momento più significativo: stimolati dalle piogge di marzo e aprile e dalla successiva esposizione ad un sole caldo gli arbusti, anche i più piccoli, storti e cresciuti in pezzo agli scogli si prodigheranno in spettacolari infiorescenze da ammirare affascinati in un turbine di aromi e colori che richiama le api, le farfalle e gli altri insetti impollinatori.

Punto di interesse 2 D - L'erica nella tradizione etnobotanica

La pianta è chiamata sull'isola scopa o stipa. Nella medicina popolare l'erica veniva impiegata per le sue proprietà diuretiche e antisettiche legate al contenuto di arbutina. Il decotto dei fiori era utilizzato nei casi di cistiti, soprattutto quelle dipendenti dalle prostatiti. Essendo ottima pianta mellifera, anche il miele di gusto amarognolo è ricercato proprio per le proprietà terapeutiche legate al contenuto di principi diuretici e antisettici. Sin dall'antichità il suo legno era impiegato nelle carbonaie per produrre un ottimo carbone, assai resistente al calore per il grande contenuto di silicio nel fusto della pianta. Questo fattore permetteva un ottimo potere calorifico, importante soprattutto nei forni per la lavorazione del minerale di ferro e nelle forge dei fabbri. Particolare impiego, sempre per l'importante contenuto di silice nel suo legname, era quello del ciocco che si forma al livello del colletto: questi erano raccolti per la produzione di pipe pregiate il cui fornello risultava incombustibile e particolarmente ornamentale per le belle venature della radica di erica. Per lo stesso motivo decorativo le lamine della radica sono state impiegate dai mobilieri per la creazione di pregiate impiallacciature. Essendo specie estremamente infiammabile nella chioma, i rametti e fusti secondari dell'erica arborea erano raccolti per realizzare fascine per accendere i forni. I rami e rametti erano intrecciati nella realizzazione di tettoie e barriere frangivento. Ancora i rametti legati insieme, soprattutto quelli eretti e lineari dell'Erica scoparia erano utilizzati per creare ramazze e rustiche scope. Gruppi di fascine di erica arborea erano impiegati nell'antichità come centine, quali basi d'appoggio della costruzione di archi e volte. Nei sotterranei del Forte Falcone a Poroferraio, nel calcestruzzo realizzato nel 1548 sotto la direzione dell'architetto Giovanni Camerini sono ancora perfettamente conservati alcuni rametti di erica arborea delle fascine usate come cassaforma al getto, rimasti da allora imprigionati e conservati nella calce.

Punto di interesse 2 E - Il Faro di Punta Polveraia e le ofioliti

Il faro di Punta Polveraia è situato sulle rocce dell’omonima scogliera ad un’altezza di 52 metri sul mare, poco lontano dall'abitato di Patresi. Si tratta di una costruzione semplice appoggiata sulla roccia viva, un caseggiato dei primi del Novecento dall’architettura essenziale, sul quale s’innalza una torretta ottagonale sormontata dalla lanterna munita di un’ottica fissa di 500 mm di focale, che emette un gruppo di tre lampi bianchi ogni 15 secondi, con una portata nominale di sedici miglia. Il faro, che è anche individuato con il numero 2060, è occultato a sud di 36°. La struttura è gestita dal Servizio Fari della Marina Italiana. Dalla creazione del segnalamento luminoso nel caseggiato si sono insediati i guardiani del faro con i loro familiari: i fanalisti al servizio della Marina erano incaricati della manutenzione della struttura e dell'accensione della lanterna. In un primo tempo l'emissione luminosa funzionava ad acetilene a cui sono succeduti poi i vapori di petrolio, il metano e infine l'energia elettrica. Con l'arrivo dell'elettricità i fanalisti in servizio a Punta Polveraia passarono da tre a due. Con il pensionamento del padre Aristodemo, nei primi anni settanta Muzio Berti rimase fino al 2001 l'ultimo “comandante” della struttura, che, spazzata dai venti di libeccio, ponente e maestrale, scruta e illumina il mare tra l'Elba e la Corsica. Battaglini, Retali, Bolano, Quintavalle e Brignetti sono i nomi di alcuni degli altri fanalisti che hanno lavorato qui: in passato in questo edificio ha vissuto con il padre Angelo, allora custode del segnalamento, anche il giovanissimo scrittore elbano Raffaello Brignetti, che nel 1927 in una vicina scuola rurale frequentò la prima elementare. A Polveraia inizia l’estremo versante del ponente isolano, che culmina poi più a Sud con Punta Nera, il lembo più occidentale dell’isola. I dintorni dell’edificio presentano le forme, gli aromi e i colori della flora mediterranea, con pini d’Aleppo, ginepri fenici, rosmarini, cisti e lentischi. Si tratta di piante che amano i terreni serpentinosi che costituiscono il promontorio.

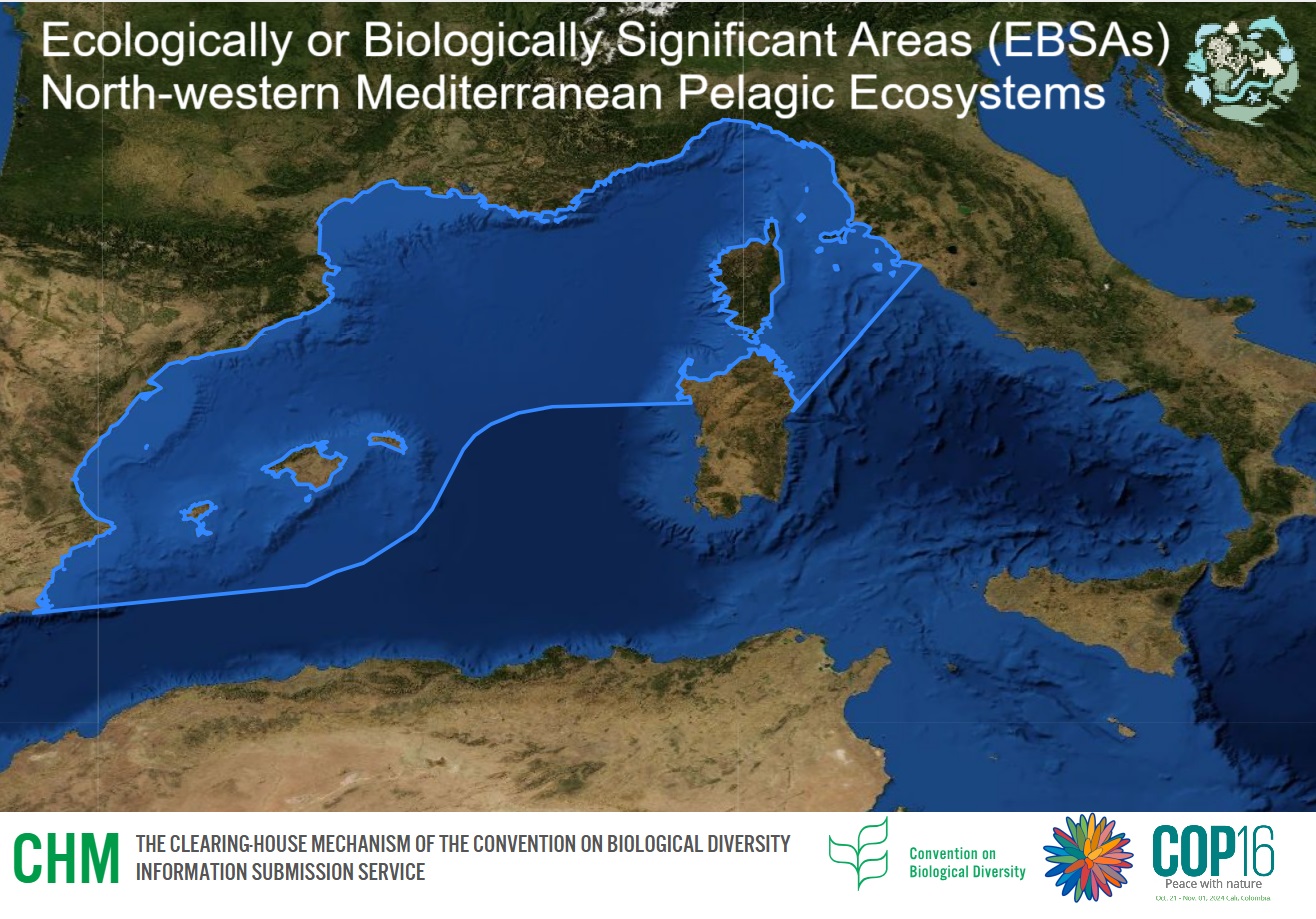

Le Ofioliti

In questo tratto della via delle essenze le rocce che costituiscono il terreno su cui si muovono i nostri piedi sono rappresentate dai serpentini, detti anche ofioliti, una delle varietà litologiche che formano il vario mosaico della geologia isolana. Il termine ofiolite deriva dal greco ofios, significando appunto serpente, a causa della colorazione verde tipica della pietra che ricorda la pelle di questi rettili. Dal punto di vista geologico le ofioliti rappresentano un tipo di roccia di estrema importanza per comprendere una porzione del nostro pianeta: la crosta oceanica e la parte di mantello terrestre sottostante. Quando incontriamo queste rocce in superficie dobbiamo pensare che si tratta di materiale originatosi in ambiente marino e crostale estremamente profondo (decine, se non centinaia, di km dalla superficie) che per cause tettoniche è risalito fino a noi, tant'è che la presenza di ofioliti è sinonimo di un oceano che milioni di anni fa si è consumato tramite la subduzione. Lo studio di queste rocce ha portato a comprendere le dinamiche della tettonica delle placche. Col termine di sequenza ofiolitica si indica la serie di rocce che si sono formate in questi antichissimi oceani, partendo dalla base costituita dalla porzione inferiore della crosta oceanica (mantello) a salire verso l'alto. Nella sequenza incontriamo le peridotiti e serpentini di provenienza mantellica, i gabbri (rocce intrusive) i basalti o pillow lava creatisi con la fuoriuscita di magma nelle dorsali oceaniche e raffreddatisi rapidamente a contatto con la gelida acqua del fondale e le rocce sedimentarie argillitiche e silicee (diaspri, argille a palombini, calcari a calpionelle). I colori dei serpentini che si originano dall'alterazione di rocce ricche di magnesio e ferro vanno dal verde chiaro alle tonalità più scure e terrose, presentando strutture fibrose, massive e cristalline. Gli eventi deformativi che hanno agito sulle rocce ofiolitiche all'Elba sono avvenuti fondamentalmente durante la formazione dell'oceano della Tetide Occidentale (Giurassico) e hanno contribuito a formare le strutture metamorfiche visibili ai giorni nostri nella zona della Punta di Fetovaia, a Colle d'Orano, a ridosso di Punta Le Tombe, lungo la costa del Golfo Stella e nella zona del Monte Strega.