La via coincide con il sentiero n. 150 che collega il paese di Marciana Marina all'abitato di Sant'Andrea ed è un percorso escursionistico panoramico, affacciato sul mare, che riprende il reticolo delle storiche mulattiere, appoggiandosi in alcuni tratti alla più recente viabilità carrabile che serve alcune frazioni e abitazioni sparse fra i pendii costieri. Si tratta della vecchia via di collegamento che univa gli abitanti distribuiti ai piedi del Monte Capanne: anticamente le mulattiere in questione attraversavano i terrazzamenti realizzati per la coltivazione della vite e alcune estensioni di lecceta, il bosco di Quercus ilex , utilizzato pèer la produzione del carbone di legna. Sia i terrazzamenti, sia i sentieri realizzati in questo versante sono piccoli capolavori di una spontanea ingegneria rurale chde permetteva il manmtenimento del territorio contro le minacce del dissesto idrogeologico. Oggi una profumata macchia mediterranea, ricca di cisti, mirti, ginestre, eriche, insieme al bosco di leccio e con un'abbondante presenza di lentisco - pianta sempreverde a portamento arbustivo, ben apprezzabile lungo il percorso - ha occupato nuovamente i terrazzamenti coltivati a vite, con le fioriture di primavera che colorano i pendii caratterizzati da prevalenti rocce granitiche. Lungo il tracciato sono posizionati 5 picchetti che segnalano i seguenti punti di interesse :

punto di interesse 1 A - Lentisco

Si tratta di un tipico componente della macchia isolana accompagnando cisti, eriche, filliree, alaterni, viburni, corbezzoli, mirti, ginestre e lecci. È una pianta eliofila, termofila e xerofila dal vasto areale mediterraneo che va dalle Isole Canarie all'Asia minore, vegetando dal livello del mare fino a 600 metri: in Italia è presente in tutta la penisola ad eccezione delle regioni settentrionali, molto adattabile per il terreno e prediligendo i suoli silicei. Arbusto sempreverde alto da 1 a 3 metri, può raggiungere a volte il portamento di un piccolo alberello con altezze fino a 4-5 metri. Nelle situazioni più isolate e ventose il lentisco assume la tipica forma globosa, un vero cespuglio arrotondato come un grande cuscino, abbassandosi con strutture prostrate, raggiungendo le prime posizioni direttamente sul mare, resistendo al sale portato dal vento. Il robusto apparato radicale gli permette di vegetare indisturbato anche nelle estati più calde quando le altre specie appaiono sofferenti e ingiallite. La sua struttura risulta diversa negli esemplari cresciuti nel folto della macchia o nel sottobosco dove la statura sarà maggiore e più scomposta nella competizione per la luce solare. La corteccia ha un colore cenerino nei rami più giovani e bruno-rossastra nel tronco. Le foglie sono alterne e composte formate da due fino a sei paia di foglioline glabre e coriacee, ovato- lanceolate con margine intero, di un verde cupo sulla pagina superiore e più pallido su quella inferiore. Il loro colore può arrossarsi nella più fredde giornate invernali. È pianta dioica, vale a dire ha i fiori femminili e quelli maschili portati separatamente su piante differenti, comunque poco appariscenti poiché privi di corolla, che si mostrano da marzo a maggio. Più visibili sono i frutti, le drupe rossastre già visibili in estate, nere a maturazione, che colorano le chiome del lentisco nel periodo autunnale e invernale. Il lentisco è importante dal punto di vista forestale per la capacità di reagire al passaggio del fuoco ricacciando dalla ceppaia grazie ad una forte proprietà pollonifera.

punto di interesse 1 B- muretti a secco

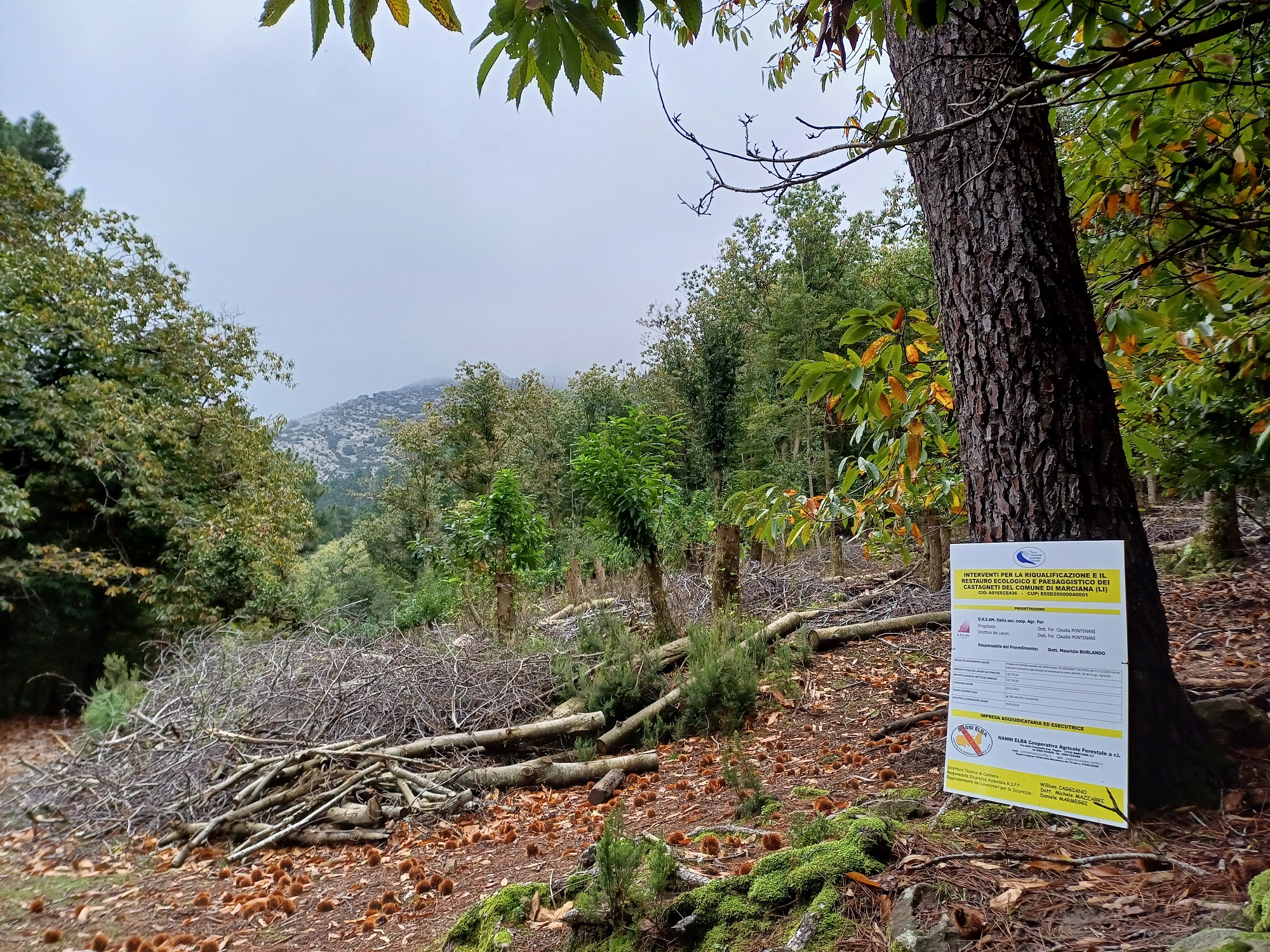

Alcune immagini ormai storiche, vecchie foto dei pendii del Monte Capanne, ci mostrano un territorio che appare diverso da quello attuale, probabilmente meno verde dall'odierno, un paesaggio in cui i fianchi della montagna erano per la gran parte trasformati in terrazzamenti coperti da filari di vite. Si trattava del risultato di una millenaria opera effettuata dagli Elbani, anticamente più contadini che pescatori e marinai, per necessità e tradizione, al fine di ricavare terreno coltivabile. Dapprima si effettuava uno scasso, poi si cominciava a disporre la fondazione con blocchi di maggiore dimensione e poi si andava a salire con pietre più piccole. Gli interstizi erano tamponati con scaglie più piccole e materiale minuto per favorire il drenaggio. Nelle zone più rocciose si riempiva la fascia così ricavata con terra fertile prelevata altrove. Ad intervalli regolari poi erano situate scalette sempre in pietra per accedere ai terrazzamenti superiori. Gli abitanti di questa zona forse non avevano molta scelta, ma da sempre si erano dati da fare per trasformare i fianchi della montagna in un grande giardino di vigneti, orti e frutteti. La coltivazione della terra e la vendita del vino era la principale fonte di guadagno, occupazione a cui si affiancava un po’ di caccia e una piccola pesca per soddisfare le modeste esigenze familiari. Era un'economia faticosa, ma rispettosa dell’ambiente e integrata con esso. Oggi una rigogliosa macchia sta ritornando sulla maggior parte dei terrazzamenti abbandonati. Un occhio attento sa ancora leggere le caratteristiche di questo “micropaesaggio”, dove una pietra - una pianta, un albero, un fosso, un sentierino avevano importanza e significato particolare. Qui dominava la “cultura” dell’agricoltura, un’attività di tipo intensivo, curata nei minimi particolari, quasi un’arte che ci fa ricordare gli esempi della costa ligure. Nei secoli più recenti gli abitanti erano sparsi in piccoli centri rurali, anche non lontani dalla costa, modesti agglomerati collegati via mare o con le mulattiere, gli odierni sentieri che stiamo percorrendo. Di seguito un'immagine di come si presentava un tempo la zona.

punto di interesse 1 C - Fosso dei Pizzenni

Il Capanne, rappresentando un massiccio montuoso seppur di modeste dimensioni se paragonato ai non lontani rilievi della Corsica, costituisce climaticamente un’isola nell’isola. Il monte riesce ad ostacolare il transito dei corpi nuvolosi che provengono da nord, accumulando sul suo settore settentrionale una buona quantità di precipitazioni. Ed è infatti sui fianchi del Monte Capanne che si registrano le maggiori piovosità, soprattutto sul versante settentrionale del complesso montano dove si raggiungono valori medi annui di circa 950 mm di pioggia. Questo fenomeno ha permesso lo sviluppo di corsi d'acqua, al giorno d'oggi ad evidente regime stagionale, che nei millenni hanno inciso profondamente i fianchi del rilievo, creando particolari habitat freschi e umidi. Il letto della vallata è in genere ben caratterizzato dalla presenza dell'ontano nero (Alnus glutinosa), pianta arborea alta fino a 25 metri che ama i terreni umidi, creando delle formazioni riparie, piccoli alneti lineari, che nella bella stagione con la loro ombra contribuiscono a mantenere un microclima fresco lungo i fossi. Gli ontani dalla fioritura caratterizzata da amenti penduli che compaiono prima delle foglie tra febbraio e aprile spesso sono avvolti dalle liane della vitalba (Clematis vitalba), robusta specie rampicante. Ancora nelle vallate umide tra le specie arboree sono i salici (Salix sp.), anche se meno frequenti degli ontani. Lungo i corsi d'acqua abbondano le felci (Dryopteris sp.), tra le quali merita una speciale menzione la felce florida (Osmunda regalis) importante relitto termofilo dell'era terziaria, ancora discretamente diffusa all'Elba soprattutto sui fianchi settentrionali del Capanne e sempre più rara sul continente. Le vaschette che si creano lungo le gole possono ospitare altre specie amanti dell'umidità quali il sedano d'acqua (Apium nodiflorum), sull'Elba conosciuto col nome vernacolare di gargalastro, la lenticchia d'acqua (Lemna minor) e alcune specie di menta (Mentha sp.) che con la loro profumata fioritura richiamano decine di lepidotteri e altri insetti impollinatori.

punto di interesse 1 D - lentisco

Il lentisco è una pianta che appartiene alla tradizione etnobotanica, all'economia mediterranea e di questo Arcipelago sin dai tempi più remoti. Il tronco e i rami incisi producono una resina di piacevole odore detta “mastice di Chio”, dall'isola greca che ne era la maggiore produttrice, masticata dalle donne greche e del bacino del mediterraneo orientale per profumare l'alito, pulire i denti e rafforzare le gengive. Sulla stessa isola di Chio oggi la conoscenza e pratica della produzione del mastice sono un bene protetto dall'UNESCO. Soprattutto in antichità le sue drupe sarebbero state utilizzate per conferire aroma ai piatti, per insaporire e marinare pesci, carni e selvaggina anche sulle nostre isole; ancora, con le drupe mature si produceva un olio usato per cucinare. Lo stesso olio veniva adoperato anche per i lumi. Nella tradizione popolare elbana il decotto delle foglie e delle bacche era ingerito per abbassare la pressione arteriosa oppure usato come collutorio contro il mal di denti e le infiammazioni alle gengive. In ambito veterinario i frutti venivano aggiunti alle granaglie delle galline per avere tuorli delle uova più rossi. All’Isola del Giglio la resina del lentisco riscaldata era tradizionalmente applicata sugli ascessi con azione antinfiammatoria e analgesica. La stessa resina, nel grossetano, era utilizzata sulle ferite per facilitare la cicatrizzazione. Il suo legno era impiegato insieme a quello di altre piante della macchia per produrre un ottimo carbone. Dal mastice del lentisco in Grecia si produce ancora un liquore di uso comune denominato “Mastika”. In passato la raccolta delle drupe mature era un'attività destinata alle donne che percorrevano le macchie ricche di piante di lentisco. Tra queste terre era l'isola di Pianosa. Narra Mario Pratesi (1905) che raccolse le memorie di un vecchio comandante del presidio ottocentesco della piatta isola allora quasi disabitata, nella prima metà di quel secolo “… per quegli scogli non vedevano mai nessuno, se non capre selvatiche e gabbiani … Meno male che ogni tanto capitavano dall'Elba certe donne a cogliere il lentisco per ricavarne un po' d'olio, e allora era una gran festa per que' soldati ...”.

punto di interesse 1 E - geosito (granito)

È la formazione geologica che costituisce la gran parte dell'Elba occidentale formando il massiccio del Monte Capanne, il cui picco culmina sui rilievi limitrofi con i suoi 1019 metri sul mare. Si tratta di una roccia magmatica intrusiva dalla colorazione da grigio chiaro a grigio più scuro, appartenente alla famiglia dei graniti, che si sarebbe formata tra i 7 e i 6 milioni di anni fa. Minerali componenti essenziali sono plagioclasio, ortoclasio, quarzo e biotite, mentre tra gli accessori troviamo apatite, zircone, magnetite, tormalina, allanite, rutilo e uraninite. La sua tessitura è granulare, la struttura è massiccia con grana media o fine. La composizione delle granodioriti è piuttosto simile a quella dei graniti di tipo S, derivanti da fusioni di rocce crostali, tant'è che visivamente sono facilmente confondibili, soprattutto ad occhi profani. Entrambe le rocce, comunque, fanno parte della grande famiglia delle rocce granitoidi. Per essere ancora più precisi la massa costituente la maggior parte del Monte Capanne è indicata oggi dai geologi come monzogranito o, meglio, leucomonzogranito, per la particolare tonalità chiara e in essa sono individuati tre corpi rocciosi (facies) leggermente diversi per composizione chimica e tessitura (geometria dei vari componenti minerali). Le tre masse sono indicate come Facies di San Piero, Facies di San Francesco (la più estesa per superficie esposta) e Facies di Sant'Andrea, la zona interessata dalla via dei Lentischi. La granodiorite elbana è spesso caratterizzata da vistosi cristalli di ortoclasio in alcuni casi spettacolari e geminati e da inclusioni scure costituite essenzialmente da minuti cristalli di plagioclasio e biotite, probabilmente porzioni di mantello rimaste intruse nella massa magmatica di origine più superficiale. Ciò è particolarmente vero proprio per la zona costiera nella zona di Sant'Andrea (la ricordata facies di San'Andrea), soprattutto nel tratto che si estende da Capo Sant'Andrea al lido del Cotoncello dove vistosi cristalli bianchi, alternati a vistosi corpi scuri si stagliano sulla massa grigio-chiara della granodiorite.